チャイルドシートって、子どもの命を守るために欠かせないアイテムですよね。でも、使わないときに「これ、どこに置けばいいの?」って困ったことありませんか?特に家があまり広くないとか、車に乗る機会が少ないご家庭だと、収納スペースに頭を悩ませることも多いと思います。

そこで今回は、チャイルドシートをスッキリ安全にしまっておける場所や便利グッズ、さらには外部サービスの活用法まで、わかりやすくお話ししていきます。

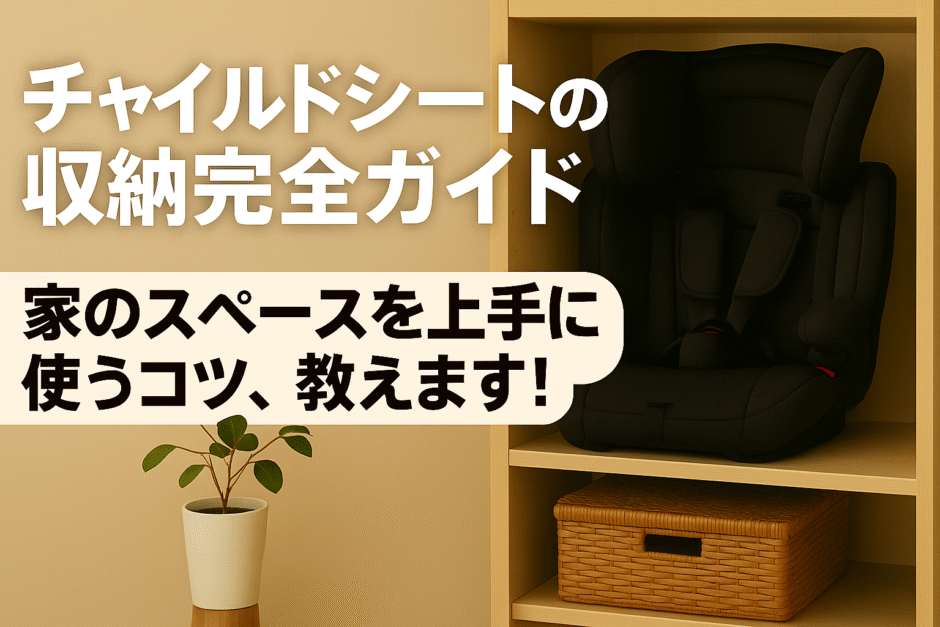

家の中でおすすめの収納場所

まず、自宅でチャイルドシートを保管するときは、「湿気が少なくて、直射日光が当たらない場所」がポイント。温度差が激しくないところだとさらに◎です。

- 玄関: 車によく乗る人には便利な場所。すぐに持ち出せます。でも、置きっぱなしだと見た目がゴチャつくかも。

- ウォークインクローゼットやリネンクローゼット: 通気性が良くて、温度・湿度が安定してるからおすすめ。ほかの荷物とぶつからないように工夫してみて。

- あまり使わない部屋や階段下のスペース: デッドスペースを有効活用できるので、意外と穴場!ただし、取り出しにくくならないように注意です。

逆に、屋根裏や地下室、車庫、窓のそばなどは避けましょう。湿気が多かったり日光が当たったりして、チャイルドシートが劣化したりカビが生えたりする可能性があるからです。クローゼットに入れるときは、時々換気するのも忘れずに!

車内でちょっとだけ保管するなら

「またすぐ使うし、とりあえず車に置いておこう」って思うこと、ありますよね。ただ、車内は温度の変化が大きいので要注意です。

- トランクの中: 出し入れはラクだけど、夏は車内が50℃以上になることも!プラスチックや金具が傷みやすいので注意。

- 床下収納スペース: 見た目スッキリ、省スペース!でも、チャイルドシートが入るかどうかは車種によって違うので、確認は必須です。

- 後部座席の足元や背面: 短時間だけ置くならOK。でも、急ブレーキで動かないように注意が必要。運転席の下には絶対に置かないでくださいね。

- コンパクトにたためるタイプ: 省スペースで便利!ただし、価格が高めだったり、種類が少ないのがちょっとネックかも。

メーカーがすすめている保管方法って?

チャイルドシートのメーカーがすすめている保管のコツも、ちゃんとチェックしておくと安心です。

- 通気の良い場所に置く

- 日が当たる場所や暑すぎる・湿気の多い場所はNG

- 保管する前に汚れはしっかり拭き取る

- 専用カバーで覆うとホコリ防止にもなる

- 取扱説明書や部品も一緒に保管する

こうしておくと、次に使うときにもキレイな状態で安心して使えますよ。

トランクルームや倉庫を使うのもアリ!

長い間使わないなら、外部の収納サービスを使うという選択肢もあります。

- 室内型トランクルーム: 温度や湿度の管理がバッチリだから、カビや劣化の心配が少ないのが嬉しいポイント。その分、月額料金がかかるのと、取り出すのにちょっと手間があるのがデメリット。

ベビーカーや季節ものの保管にも便利なので、まとめて預けておくのもアリかもしれませんね。アクセスの良さや料金を比較して、自分に合ったサービスを選びましょう!

カバーや収納グッズをうまく使おう!

チャイルドシートをそのまま置いておくと、ホコリがかぶったり傷がついたりしがち。だから、カバーや収納グッズの出番です!

- 専用カバー・バッグ: 見た目もスッキリ、ホコリや傷からも守ってくれる優れもの。ショルダー付きなら、持ち運びもラクラクです。

- 100均の布団収納袋: 意外と使える!コスパ重視ならこれで十分。気軽に試してみるのもいいですね。

他のベビー用品とまとめておけば、探すときにもラクですし、見た目も整います。

収納に迷ったら、誰かに相談しよう!

「どうしてもいい場所が見つからない…」「これで大丈夫なのかな?」って思ったら、ひとりで悩まず相談するのが一番!

- ベビー用品店のスタッフさん:商品に詳しいので、的確なアドバイスがもらえるかも

- 子育て相談センター:地域によっては無料で使えるサービスもあります

- 整理収納アドバイザー:お金はかかるけど、家全体の収納を見直すきっかけになることも

自分だけでは気づけなかったアイデアがもらえるかもしれませんよ。

安全に保管するためのポイントまとめ!

- 高温・湿気・直射日光・衝撃のある場所はNG

- 保管前にしっかりお掃除を

- カバーや袋でしっかり包んで

- 説明書や部品も忘れず一緒に

- 使用推奨期間(目安は5〜6年)を過ぎてたら買い替えを検討しよう

こうしておけば、いざというときにすぐ安心して使える状態が保てます!

最後に:チャイルドシートをうまく収納して、スッキリ快適な暮らしを!

チャイルドシートの収納って、ちょっと工夫するだけでグッとラクになります。家のスペースに合わせた収納場所を選んだり、便利なグッズを活用したり、場合によっては外部サービスを使ったり。できることはたくさんあります。

迷ったときは、専門家やお店のスタッフに頼るのもOK